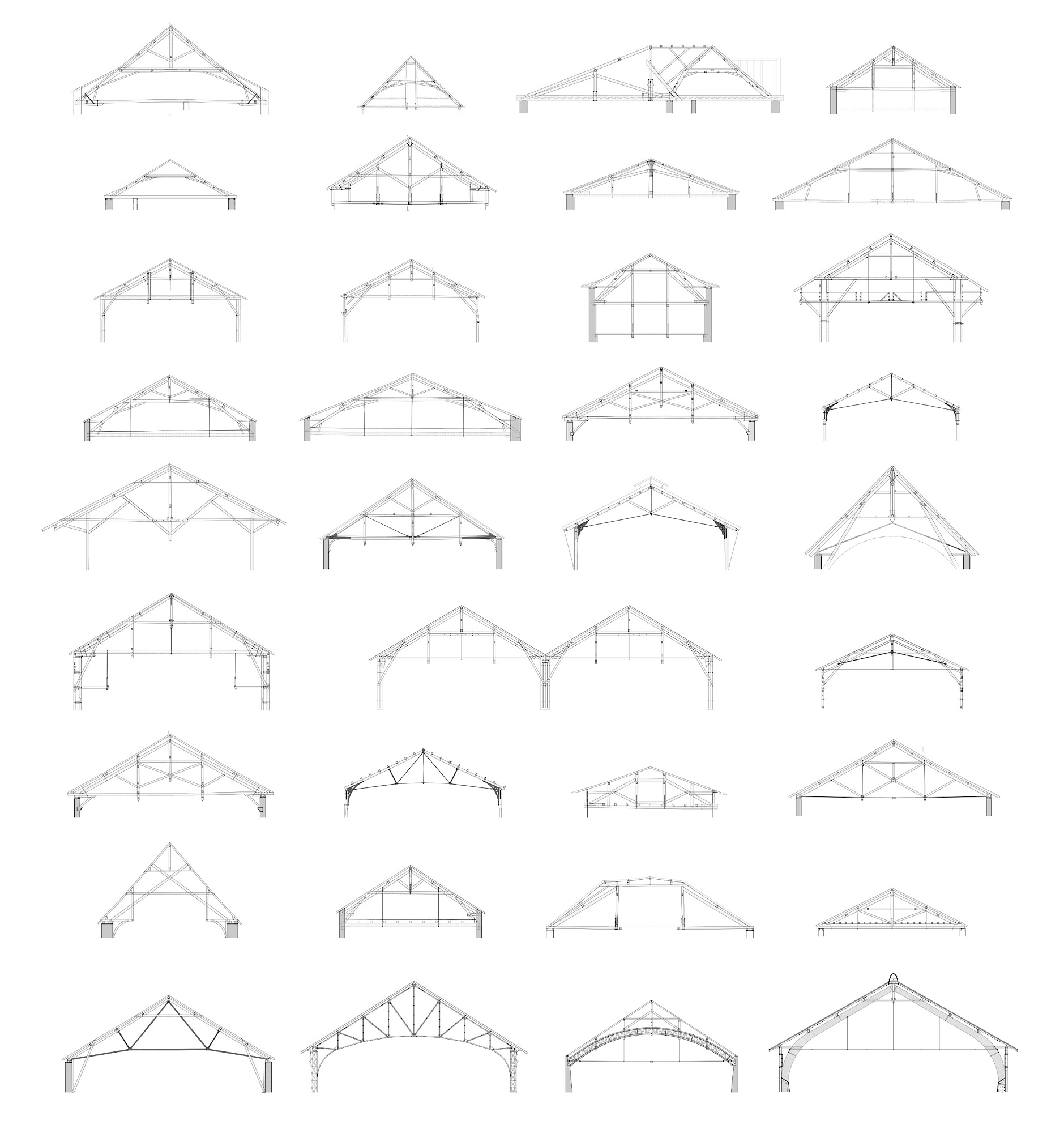

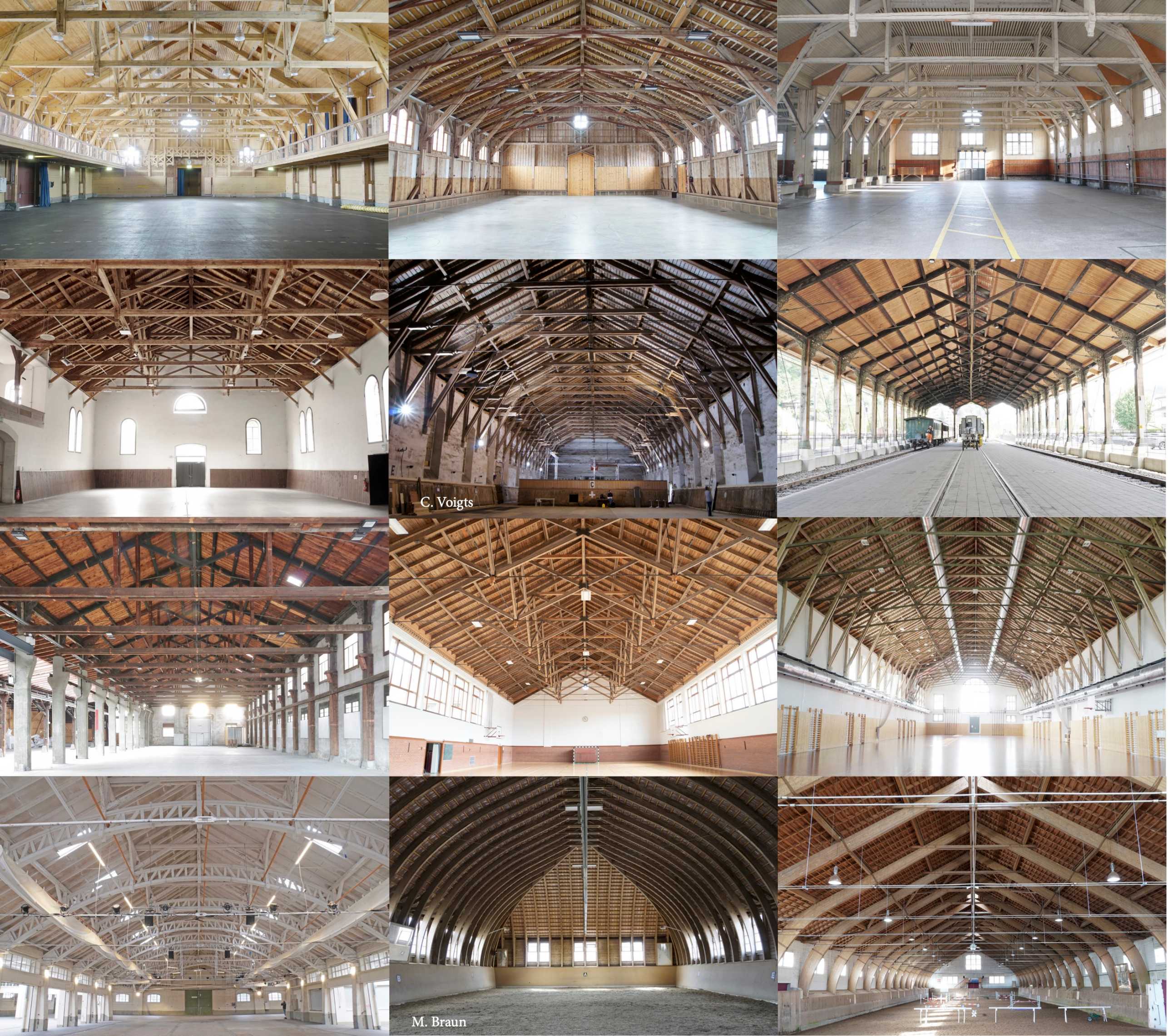

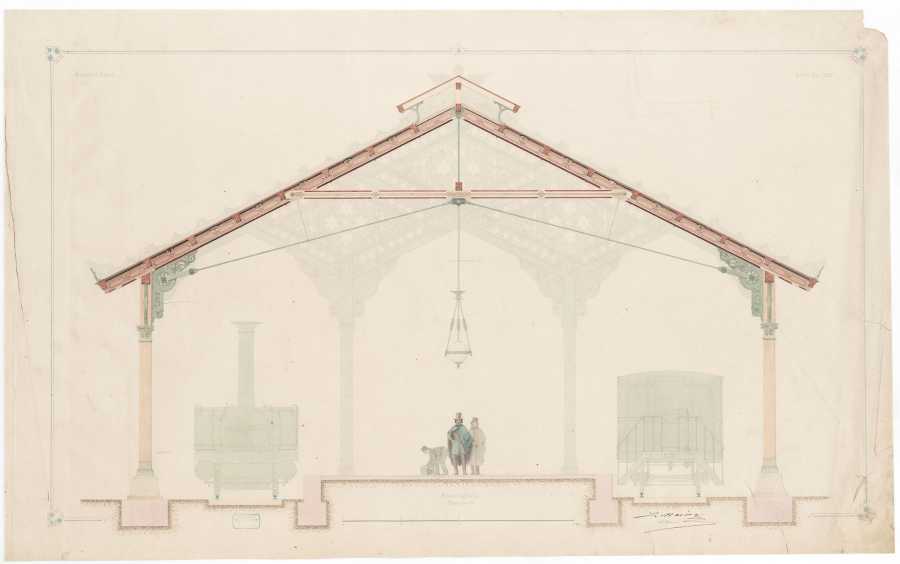

Während 400 Jahren wurde die Konstruktion des Sparrendaches mit dem sogenannten "Liegenden Stuhl" für grösserer Spannweiten eingesetzt. "Das 19. Jahrhundert markiert eine Zeit des Übergangs und eine Abkehr von dieser traditionellen Bauweise", so Russnaik. Die technologische Innovation ging allmählich vom Kirchendach zum Profanbau über. Neue Bautypen entstanden mit grossen stützenfreien Hallen und sichtbaren Dachstrukturen, etwa für Bahnhöfe oder Reithallen. Zudem brachte die aufkommende klassizistische Architektur neue Formen mit sich, insbesondere flachere Dachneigungen, wie etwa den weitgespannten halbkonischen Dächern der neu entstehenden Ratssäle. Das mediterrane Pfettendach erwies sich als besser für diese Dachformen geeignet.

In der Schweiz gibt es – aufgrund der ausgebliebenen Kriegszerstörungen – einen einzigartigen Bestand an intakten Holztragwerken aus der Epoche, die bisher aus konstruktiver Perspektive wenig erforscht waren. Kylie Russnaik hat in ihrer Forschungsarbeit 54 Bauten von Genf bis Herisau systematisch dokumentiert und analysiert, die wichtigsten Entwicklungen in der Konstruktionstechnik ausgemacht und die Evolution vom traditionellen Zimmerhandwerk zum modernen Holzingenieurbau nachvollzogen.

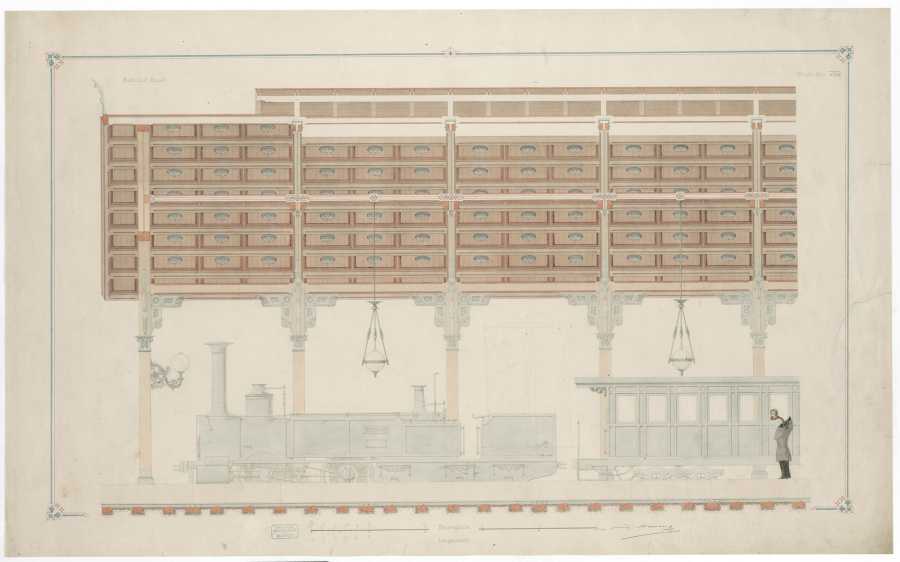

Im Unterschied zu Kirchen sind die untersuchten Hallenbauten oft nicht gut dokumentiert und publiziert. "Die Recherche war entsprechend aufwändig", sagt Russnaik. Die Architektin durchforstete militärische Inventare, kontaktierte kantonale Denkmalpflegen und fragte bei den SBB nach. Sie hat die Bauten vor Ort untersucht, die Tragstruktur mit einem 3D-Laserscanner vermessen und die Verbindungsdetails von Hand dokumentiert. In ihrer Arbeit hat die Doktorandin die Hallen nach Bautypen gegliedert und Rathäuser, Theater, Reithallen, Bahnhallen und Zweckbauten unterschieden. "Die Funktion beeinflusst die Konstruktion", sagt Russnaik. Reithallen kommen ohne Estrich aus, Bahnhallen müssen die Ventilation gewährleisten, Theater brauchen viel Raum für die Bühnentechnik.