Den Planungsaufwand in der Baubranche transparent berechnen

Die Professur von Sacha Menz hat einen Vertrag mit dem SIA unterzeichnet, um die an der ETH entwickelte Value-Methode in der Schweiz verfügbar zu machen. Sie soll als Applikation europaweit angeboten werden.

Die Planungsbranche in der Schweiz steht seit 2017 vor einem Problem. Damals hatte die Wettbewerbskommission entscheiden, dass die Honorargrundlagen des Schweizerischen Architekten und Ingenieurverbands SIA nicht mehr länger zulässig sind, weil sie wettbewerbsverzerrend seien. Das Argument: Ein Verband darf seinen Mitgliedern nicht sagen, wie viel sie verdienen können. Dass die Honorare von den Baukosten abhängen, sei zudem nicht nachvollziehbar und nicht transparent. Seither fehlt den Architektinnen und Ingenieuren ein zentrales Instrument, mit dem sie jahrzehntelang ihre Offerten berechnen konnten.

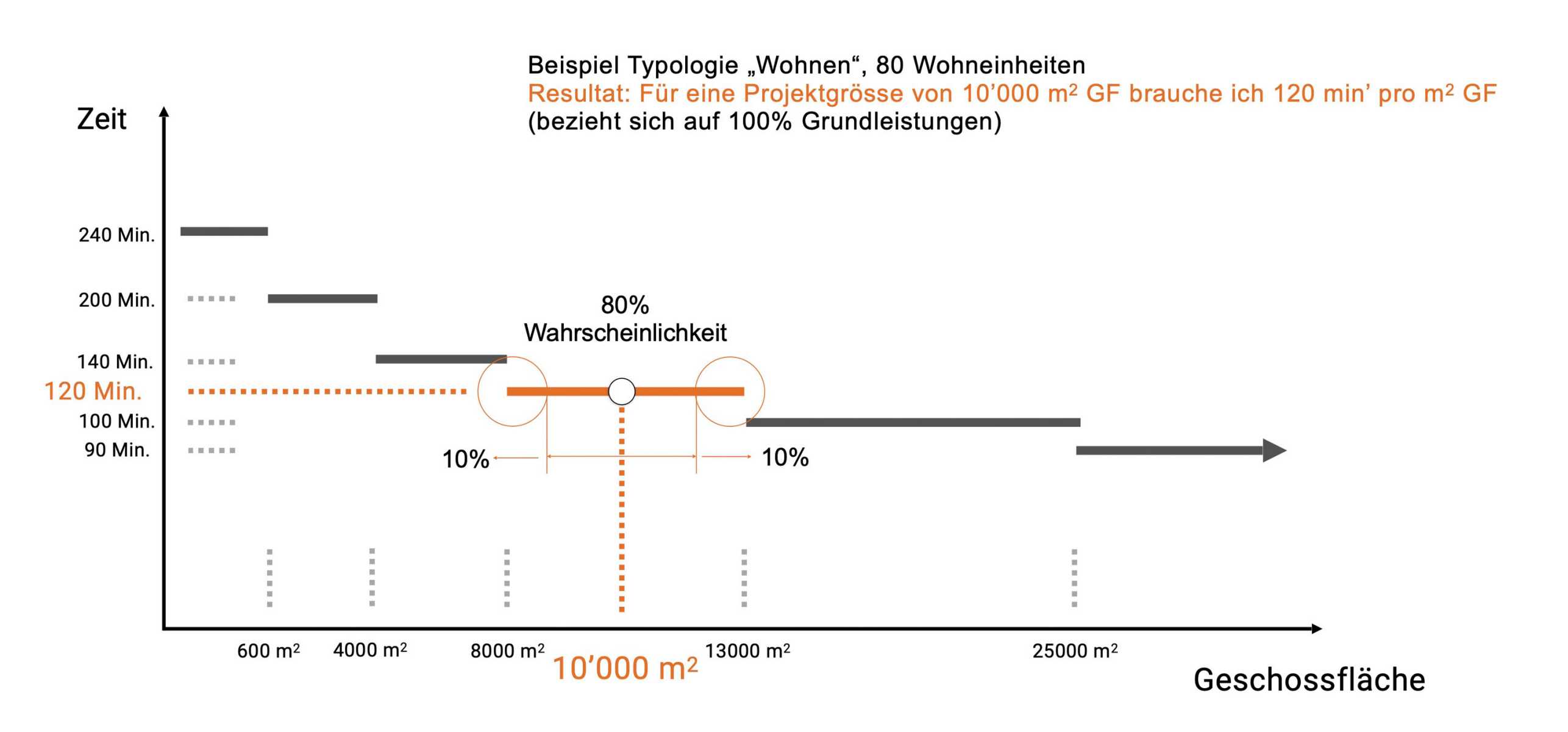

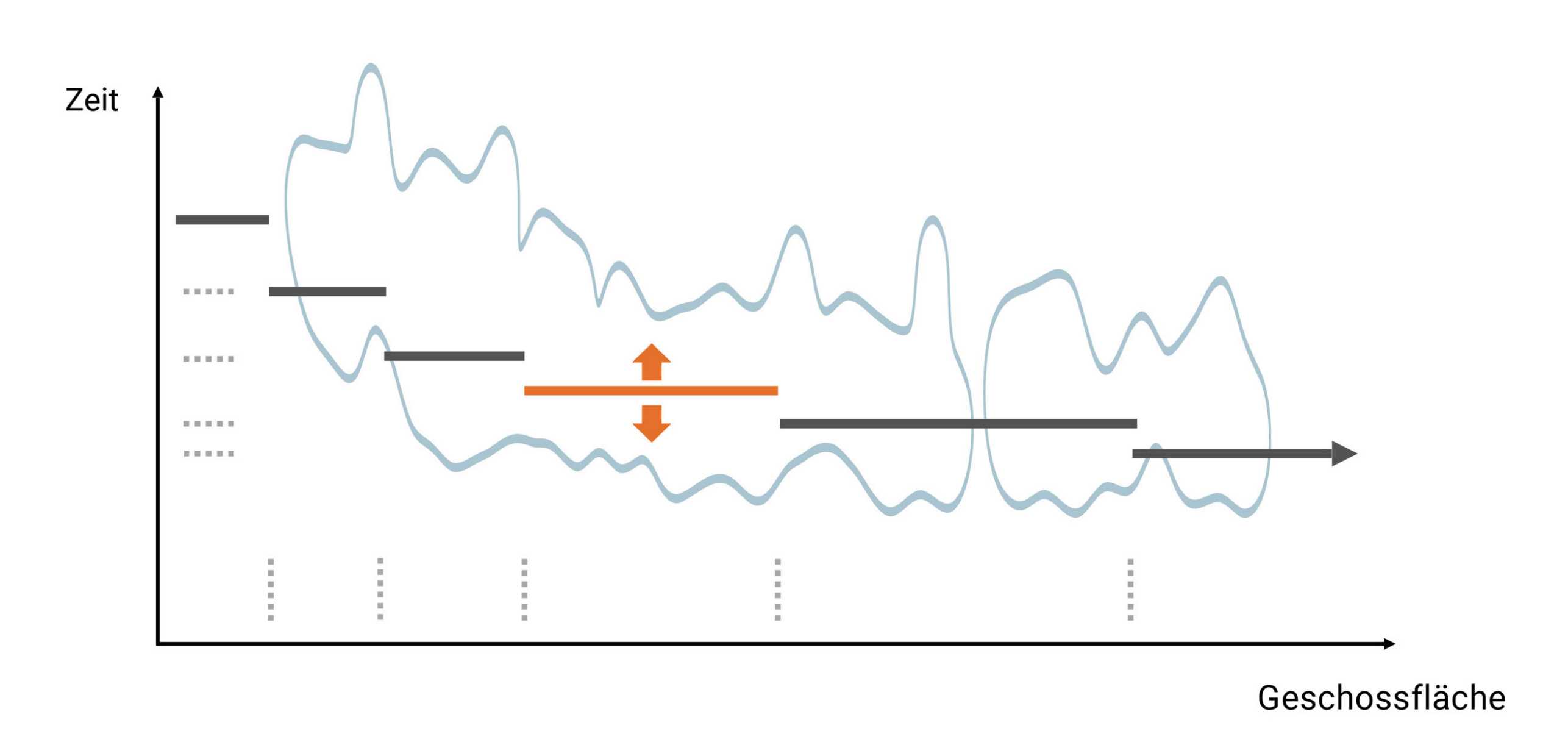

Ein Forscherteam an der Professur für Architektur und Bauprozess von Sacha Menz springt nun in diese Lücke. Es hat eine Berechnungsmethode entwickelt, die sich nicht auf die Baukosten, sondern auf die Anzahl Quadratmeter Geschossfläche eins Bauvorhabens bezieht. Damit ist der Aufwand an eine "transparente determinierende Grösse gebunden", sagt Axel Paulus, leitender Wissenschaftler an der Professur. Zudem werden die Angaben nicht wie bisher in festen Prozentwerten angegeben, sondern in Intervallen, die 80 Prozent der Projekte abdecken.

Hinter der Methode steckt eine ausgeklügelte Berechnung, durch die man auf einer Webplattform schrittweise geführt wird. Die Forschenden haben Grundmodelle für die Nutzungsarten Wohnen & Freizeit, Arbeit, Produktion, Ausbildung & Forschung, Heilen & Pflegen und Lagern aufgebaut. Sie definieren einen ersten Annäherungswert für den Aufwand, der je nach Projektumfang grösser oder kleiner ist. Also zum Beispiel zwei Stunden pro Quadratmeter für ein Mehrfamilienhaus bei 100 Prozent Planungsleistungen.

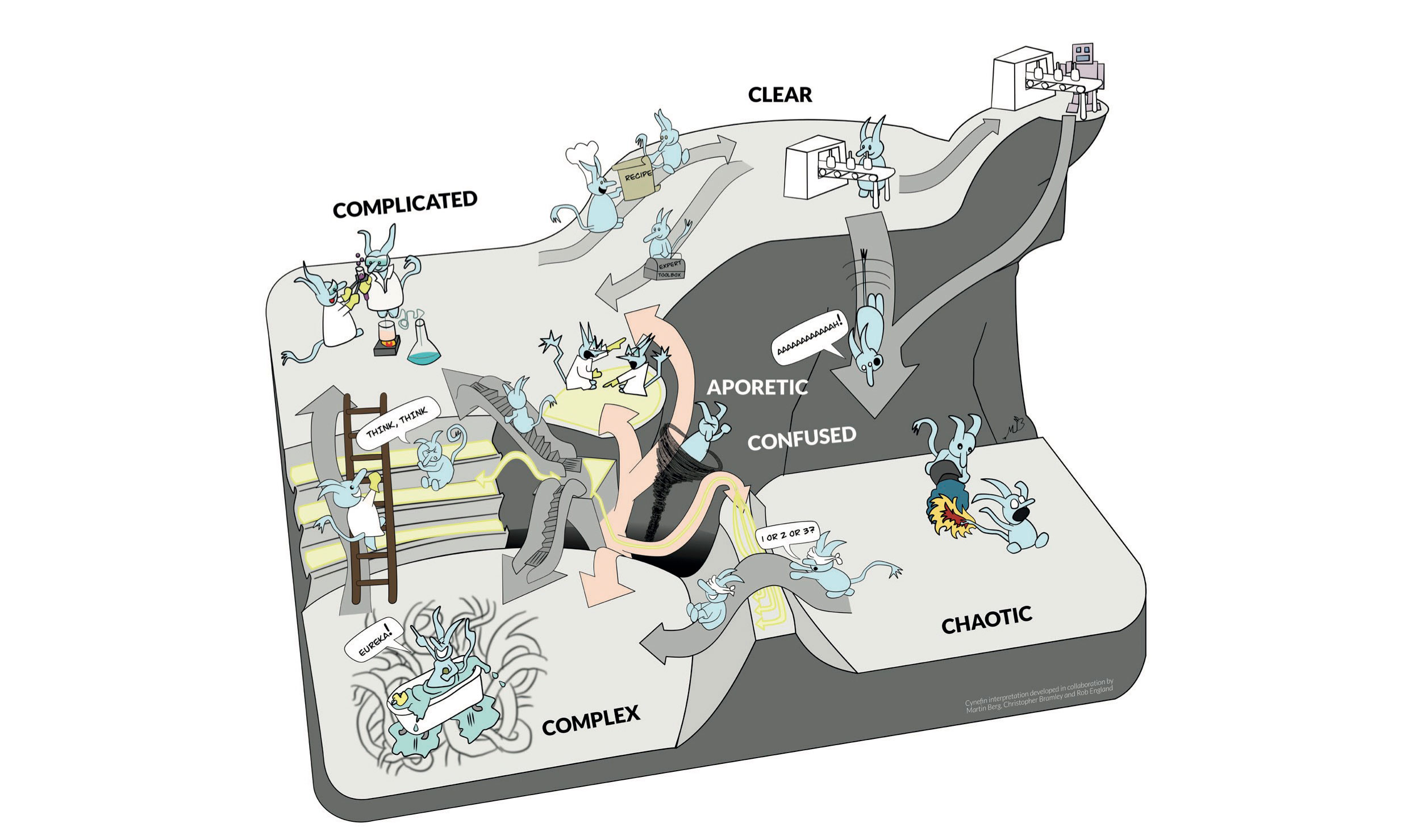

Da Architektur aber nicht mit dem Rechenschieber entsteht, kann man die Berechnung mit Komplexitätsfaktoren justieren. "Das geht in die Tiefen der Systemtheorie, die zwischen einfachen, komplizierten, komplexen und chaotischen Aufgaben unterscheiden", erklärt Axel Paulus. Eine Architektin kann die organisatorischen, technischen, gestalterischen und räumlichen Herausforderungen individuell einstellen. Das Tool errechnet daraufhin für das Gesamtprojekt einen Faktor, der von 0.8 bis 1.3 reicht, um diesen niedrigeren oder erhöhten Planungsaufwand abzubilden.

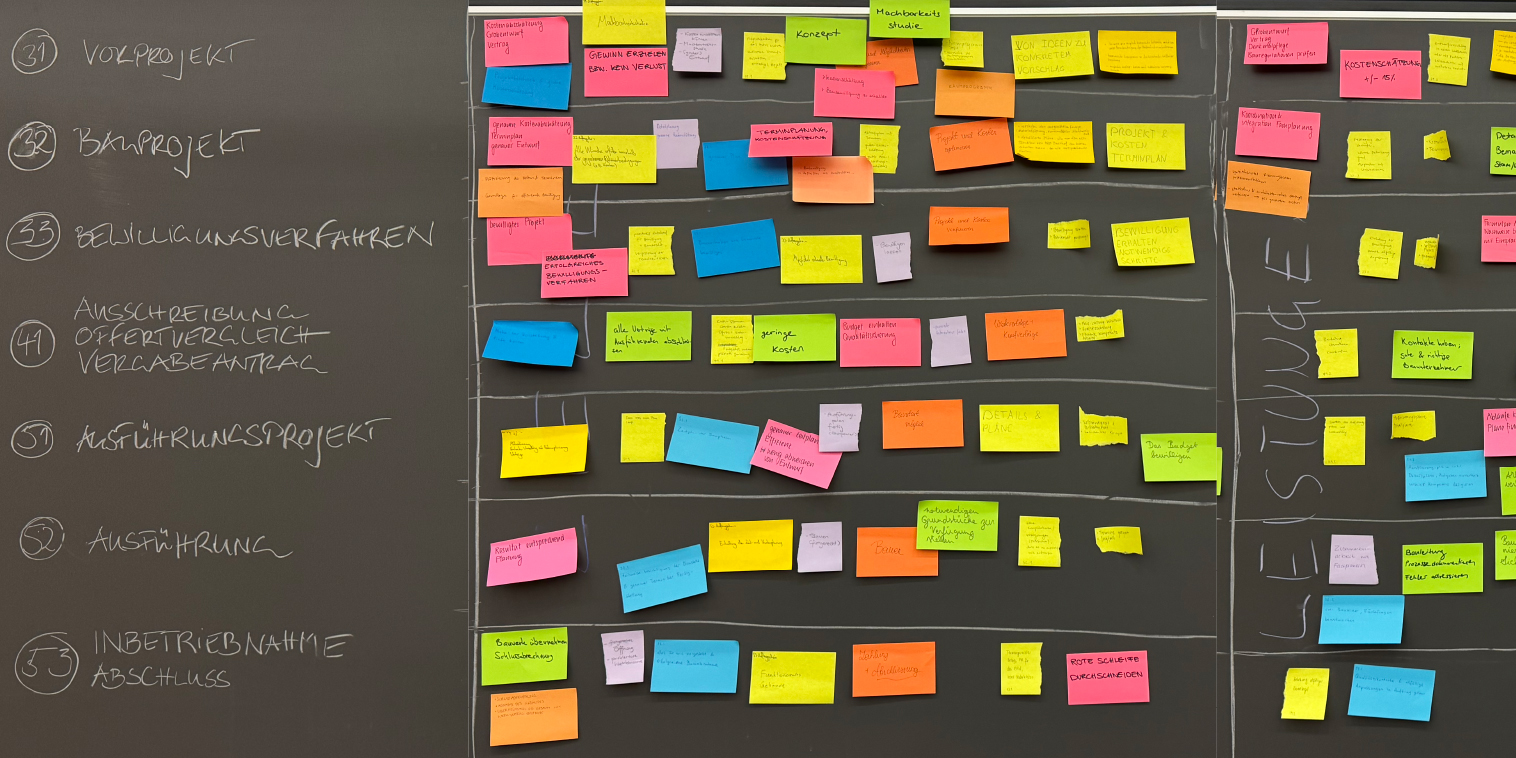

Das Webtool differenziert zwischen weiteren Einstellungen, je nach Kanton, Planermodell, Neubau oder Umbau. Zudem kann man an verschiedenen Stellen die vorgeschlagenen Werte übersteuern und feinjustieren. Zum Beispiel wenn der Aufwand für die Koordination besonders hoch ist, weil man auf ein BIM-Modell setzt. Am Ende generiert das Tool ein Datenblatt als PDF, auf dem der Zeitaufwand in Stunden pro Phase und Leistungsbereich aufgeführt ist.

Adaption für andere Disziplinen

Das Tool ist seit ein paar Jahren für ETH-Studierende als Value App verfügbar, um in der Lehre die Aufwand- und Honorarermittlung zu veranschaulichen. Nun soll es in angepasster Form kommerziell erhältlich werden. Die ETH Zürich hat mit dem SIA einen Vertrag unterzeichnet, um die Methode für die Architektur auf dem Markt anzubieten und für andere Disziplinen wie Ingenieurbau oder Gebäudetechnik zu adaptieren. Dort wird sich die Berechnung auf andere Grössen beziehen, etwa die Energiebezugsfläche, die Tunnelmeter, die Spannweiten oder den Wasserdurchfluss. Für die Architektur soll das Werkzeug für SIA-Mitglieder ab 2025 in einer Beta-Version verfügbar sein. Später sollen weitere Disziplinen folgen, so der Plan.

"Die Wettbewerbskommission hat die Value-Methode grundsätzlich gutgeheissen», sagt Axel Paulus. Sie erlaubt bloss nicht, einen Stundensatz zu definieren. Ein Architekturbüro kann mit dem Tool aber den Aufwand errechnen und dann mit ein paar Grundangaben zum Büro wie Gemeinkosten oder auftragsbezogene Stunden die Selbstkosten pro Stunde eruieren. Die Baukosten sind in den letzten Jahren gestiegen. „Weil die Grundleistungen eine eher statische Grundlage bilden, fällt der benötigte Arbeitsaufwand heute oft geringer aus als bei der früheren, baukostenbasierten Berechnungsmethode“, sagt Paulus. „Dafür ist der Stundensatz höher - nicht zuletzt wegen der wirtschaftlichen Entwicklung.“ Viele Büros würden die Stunden nicht effektiv erfassen – entsprechend basieren die Berechnungen oft auf unrealistischen Kennzahlen.

Das Ziel ist, die Value-Methode auch in anderen Ländern in Europa anzubieten. Denn die bisherigen Aufwandmethoden sind in vielen Nationen aus Wettbewerbsgründen nicht mehr zugelassen. Die Professur hat einen Vertrag mit der Architekten- und Ingenieurkammer von Luxemburg unterzeichnet, wo die Methode ab diesem Jahr verfügbar sein soll. Erste Gespräche fanden auch mit Verbänden in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, England und Kanada statt.

Die Branche von der Value-Methode zu überzeugen, braucht Zeit. "Das Hauptproblem ist das Changemanagement im eigenen Kopf", sagt Axel Paulus. "Viele haben Angst, die geschäftskritische Berechnung nach so langer Zeit auf eine neue Grundlage abzustützen." Doch für die neue Methode spricht nicht nur die Sicht der Weko. Ihre Berechnung ist auch transparenter, weil das Honorar nicht mehr von den Baukosten abhängt. Ein teureres Material führt nicht automatisch zu mehr Planungsaufwand. Im Gegenteil: Bei besonders effizienten und sparsamen Konstruktionen ist der Aufwand eher höher. Mit der neuen Methode wird diesem Umstand Rechnung getragen.

Eine Website der Professur für Architektur und Bauprozess erklärt die Value-Methode im Detail mit einer Videobeschreibung.