"Heinz Isler ist der produktivste Schalenbauer der Welt gewesen"

Für ihre Doktorarbeit tauchte Giulia Boller in das Archiv des Schweizer Schalenbauers Heinz Isler ein. Im Interview erklärt sie, was den Ingenieur mit der Renaissance verbindet und warum er heute noch relevant ist.

Am 26. August eröffnet das D-ARCH eine Ausstellung über den Schweizer Ingenieur und Schalenbauer Heinz Isler. Sie findet parallel zum jährlichen Symposium der International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) statt, das dieses Jahr an der ETH Zürich ausgerichtet wird. Giulia Boller ist die Kuratorin der Ausstellung und Vorsitzende des Programms der IASS 2024. Die Ausstellung ist das Ergebnis von Bollers Doktorarbeit, die sich mit dem Isler-Archiv des gta Archivs befasste. Heute arbeitet sie als Post-Doc am D-ARCH an zwei Büchern über Isler. Das eine handelt von seiner Nutzung von physikalischen Modellen. Das andere, das im gta Verlag erscheint, ist eine Sammlung von Aufsätzen über Isler von einem internationalen Team von Fachleuten. Es enthält – zum ersten Mal – einen umfassenden Katalog der gebauten Werke von Isler und untersucht sein Werk sowohl aus ingenieurwissenschaftlicher als auch aus kulturgeschichtlicher Perspektive.

Was hat Sie bei Ihren Recherchen über Isler am meisten überrascht?

Giulia Boller: Heinz Isler ist wahrscheinlich der produktivste Schalenbauer der Welt gewesen. Auf jeder Konferenz zu diesem Thema wird er als eine der wichtigsten historischen Referenzen für die Beziehung zwischen Form und Kräften genannt. Als ich mit meinen Recherchen begann, gab es bereits zahlreiche Veröffentlichungen zu Islers Werk, darunter eine Monografie und eine Ausstellung, die zwischen den 1980er und den 2000er Jahren durch Europa tourte. Das, was ich im Archiv fand, stand jedoch im Widerspruch zu der Art und Weise, wie er sein Werk in der Öffentlichkeit vermittelte. Das hat mich überrascht!

Und warum genau?

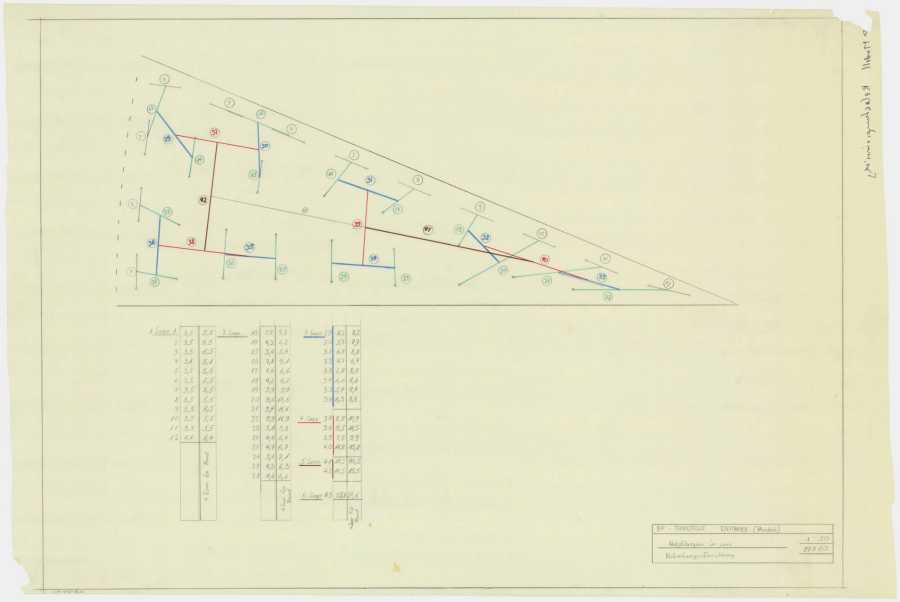

Isler ging bei seinen Präsentationen und Publikationen wie bei einer Zaubershow vor. Er manipulierte ein Modell auf der Bühne in Echtzeit und tat so, als käme er fast rein intuitiv zu einer Form. Dann sprach er über die Schönheit dieser Formen und wie sehr sie denen natürlicher Schalen ähnelten. Im Archiv habe ich jedoch bald verstanden, dass er eine präzise Methodik verfolgte. Er war in diesem Sinne ein Ingenieur. Sein Ansatz zur Formfindung war tief in einer Baupraxis verwurzelt, die verschiedene Schritte, Austausch und Wiederholungen umfasste. Er verfolgte einen unkonventionellen Ansatz für den Entwurf seiner Strukturen, der auf mehreren physischen Modellen basierte. Er erstellte präzise Protokollblätter, um die experimentellen Ergebnisse zu verfolgen. Und er bewahrte jedes einzelne Dokument in seinen Akten auf. Es gibt skizzierte Servietten, ein Zugticket nach Stuttgart, sogar eine Notiz über ein Telefongespräch. So war es mir möglich, die Arbeitsweise in seinem Büro nachzuvollziehen.

Sie hatten einen tiefen Einblick in die Arbeitsweise von Isler. Können Sie seine Methoden näher erläutern?

Ich habe Isler, der 2009 gestorben ist, nie kennengelernt. Isler war ein eigenbrötlerischer Mensch. Sein Büro war eher klein, in der Spitze hatte er nur wenige Jahre lang dreissig Mitarbeiter. Die Einrichtung seines Ingenieurbüros war auf physische Modelle ausgerichtet. Im Untergeschoss befanden sich eine Modellwerkstatt, ein Modellversuchsraum und ein Ausstellungsraum mit allen gebauten Modellen. Isler war bei jedem Projekt federführend und behielt den Überblick über alle Konstruktionsentscheidungen. Er beschäftigte Modellbauer, die physische Modelle herstellten, neue Materialien testeten und Prototypen im Garten bauten. Auf diese Weise konnte Isler alle Entwurfsphasen vom Konzept bis zur Baustelle kontrollieren.

«Isler ging bei seinen Präsentationen und Publikationen wie bei einer Zaubershow vor. Er manipulierte ein Modell auf der Bühne in Echtzeit und tat so, als käme er fast rein intuitiv zu einer Form.»Giulia Boller

Mit wem arbeitete Isler beim Bau seiner Strukturen zusammen?

Die meiste Zeit kollaborierte er mit der gleichen Baufirma, der Willi Bösiger AG. Diese Vorgehensweise geht auf eine jahrhundertealte Bautradition zurück, als Baumeister mit einer kleinen Gruppe von Personen zusammenarbeiteten, um die Kontrolle über alle Phasen der Planung und des Baus zu behalten. In meiner Doktorarbeit habe ich gezeigt, dass bei Isler die Labortätigkeit nicht mit dem gebauten Bauwerk endete. Er kehrte oft mehrere Jahre nach dem Bau zu seinen Strukturen zurück, um die Verformungen der Schalen zu überprüfen und relevante Informationen für seine nächsten Projekte zu gewinnen.

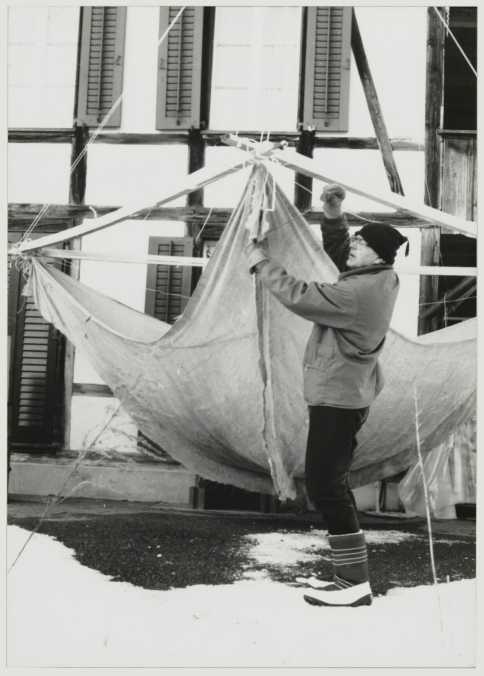

Berühmt wurde Isler dafür, dass er Schalen entwickelte, indem er ein Stück Stoff aufhängte, es einfror und dann auf den Kopf stellte. Hat er wirklich auf diese Weise gearbeitet?

Die meisten Formen wurden durch zwei Prinzipien gefunden. In einigen Fällen verwendete er pneumatischen Druck, um ein Gummimembranmodell aufzublasen. Auf diese Weise entwickelte er die so genannten Bubble Shells, das modulare System für seine Industriehallen. Bei anderen Entwürfen kam die ursprüngliche Idee von hängenden Textilien in seinem Garten. Dies geht auf das Prinzip der umgekehrten Hängelinie von Robert Hooke zurück, das unter anderem von Antoni Gaudí in der Architektur genutzt wurde. Durch die Verwendung reiner Druckschalen konnte Isler das Material reduzieren und auf dem Markt konkurrenzfähig sein.

«In den 1950er und 1960er Jahren erlebten räumliche Strukturen aus Stahlbeton in der ganzen Welt eine Blütezeit.»Giulia Boller

Wie einzigartig war Isler in seinem Bereich?

In den 1950er und 1960er Jahren erlebten räumliche Strukturen aus Stahlbeton in der ganzen Welt eine Blütezeit. Nach den ersten Erfahrungen von Eduardo Torroja Miret in Spanien gab es Pier Luigi Nervi und Sergio Musmeci in Italien, Félix Candela in Mexiko und viele andere. Es gab mehrere Konferenzen und Veröffentlichungen, die sich mit diesem Thema befassten. 1959 wurde die International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) gegründet, die in diesem Jahr an der ETH Zürich tagt. Isler gehörte zu dieser Gruppe. Aber die meisten dieser Leute arbeiteten mit Geometrien, die sich leicht mit mathematischen Gleichungen definieren liessen, weil sie Teil eines Zylinders oder einer Kugel waren. Isler hingegen arbeitete mit Freiformen, die durch formgebende physikalische Modelle gefunden wurden und deren strukturelles Verhalten durch Modellversuche kontrolliert wurde.

Diese Formen sind viel schwieriger zu beherrschen.

Ja, denn damals konnte man sie noch nicht berechnen. Durch physische Modelle konnte Isler diese Formen kontrollieren. Isler sagte immer, dass er den Computer nicht mochte. Aber bei meinen Nachforschungen habe ich Beweise dafür gefunden, dass er viele Computerberechnungen durchgeführt hat, um einige seiner Entwürfe zu überprüfen. Er mochte es, als Ingenieur gesehen zu werden, der wie ein Künstler auf die alte Art und Weise mit physischen Modellen arbeitete, obwohl er in Wirklichkeit einer der Pioniere auf dem Gebiet der numerischen Berechnungen für Schalentragwerke war.

«Isler mochte es, als Ingenieur gesehen zu werden, der wie ein Künstler auf die alte Art und Weise mit physischen Modellen arbeitete.»Giulia Boller

Warum ist Islers Werk aus heutiger Sicht noch immer relevant? Was können wir von ihm lernen?

Isler konzentrierte sich in seinem Ingenieurbüro auf die Herstellung effizienter Strukturen. Seine Arbeit ist heute nicht so sehr wegen ihrer komplexen Formen relevant, sondern wegen der von ihm entwickelten Methode zur Kontrolle der architektonischen und strukturellen Aspekte der Disziplin. In seiner Arbeit geht es um die Beziehung zwischen der Form eines Gebäudes, dem Fluss der Kräfte in ihm und der Wahl der Materialien. Diese Effizienz im Umgang mit den Ressourcen ist ein wichtiger Aspekt, den wir von ihm lernen können.

Heinz Isler hat mehr als 400 Gebäude gebaut. Welches ist Ihr Lieblingsbauwerk von Isler und warum?

Aus architektonischer Sicht ist es schwierig, die Bauten von Isler zu beurteilen. Sie haben oft wenig mit der umgebenden Landschaft gemein. Ihre Details sind oft problematisch, vor allem, wenn ein Baukörper durch Fassaden geschlossen wird, die seine Krümmung nur annähernd wiedergeben. Hier kollidiert die Fassade mit der Hülle. Aber Isler war ein pragmatischer Mensch. Er war daran interessiert, die Form zu optimieren. Für mich sind seine eindrücklichsten Projekte deshalb die reinen Schalen, wie die Autobahntankstelle in Deitingen oder das Gartencenter Bürgi in Camorino. Hier kann man die Leichtigkeit des Baukörpers wahrnehmen, ohne dass es zu Konflikten mit den anderen architektonischen Komponenten kommt.

Giulia Boller ist Postdoktorandin und Dozentin am Lehrstuhl für Architekturtheorie von Prof. Dr. Laurent Stalder an der ETH Zürich. Ihre Doktorarbeit über Heinz Isler war Teil eines vom SNF finanzierten Forschungsprojekts zwischen dem Lehrstuhl von Laurent Stalder und der Professur für Tragwerksentwurf von Prof. Dr. em. Joseph Schwartz. Ihre Dissertation wurde mit der ETH-Medaille ausgezeichnet und mit dem Lino-Gentilini-Dissertationspreis 2023 geehrt.

Heinz Isler Modelle

Die Ausstellung an der ETH Zürich, Hönggerberg konzentriert sich auf Islers Entwurfsmethoden. Sie zeigt Originaldokumente aus dem gta Archiv, darunter physische Modelle, Zeichnungen, Bilder und Videos, die er auf den Baustellen aufgenommen hat.

Ausstellung: 26. August bis 24. September 2024, HIL D 57.1, ETH Zürich, Hönggerberg

Die Ausstellungseröffnung mit anschliessender Publikumsdiskussion findet am Dienstag, 27. August um 17.30 Uhr statt.

IASS Symposium 2024

Das jährliche externe Seite Symposium der International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) findet vom 26. bis 30. August an der ETH Zürich statt. Ausgerichtet wird es vom Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) Digitale Fabrikation am Institut für Technologie in der Architektur (ITA). Unter dem Motto «Redefining the Art of Structural Design» würdigt das Symposium die beispielhafte Geschichte des IASS und neue bahnbrechende Innovationen auf diesem Gebiet.

Symposium-Lehrstühle: Philippe Block (D-ARCH), Catherine De Wolf (D-BAUG), Walter Kaufmann (D-BAUG), Jacqueline Pauli (D-ARCH).